Des patois et deux abbés

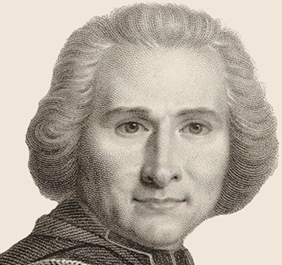

L’ABBE GREGOIRE

Prêtre originaire de Lorraine, l’Abbé Grégoire (1750-1831) est une belle figure éclairée de la Révolution française. En conciliant sa foi chrétienne et ses convictions républicaines il est élu député du clergé aux États généraux de 1789. Humaniste et cultivé il défend les juifs, les noirs et les droits de l’homme. C’est pourtant ce même homme qui, en 1794, publiera son « Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser la langue française».

Tout d’abord, en 1790, Grégoire lance une enquête sur les patois de France sous la forme de 43 questions adressées à des correspondants locaux, le plus souvent des ecclésiastiques. Cette enquête, d’une certaine manière, ouvre la voie aux études dialectologiques des siècles qui suivront.

Il ne recevra qu’une cinquantaine de réponses dont trois concernent notre région. La réponse de l’Abbé Bernadet de Mazille (Clunysois) est brève et sans grand intérêt. Celle attribuée à un certain Jean-Baptiste Cherval (?) qui concerne essentiellement la Bresse est beaucoup plus complète. Mais c’est surtout celle de l’Abbé Bouillotte, curé d’Arnay-le-Duc qui nous concerne directement.

L’objet de cet article n’est pas de passer en revue l’ensemble des réponses au questionnaire mais d’énumérer et commenter celles qui nous semblent les plus significatives. Ce choix est subjectif mais les personnes qui le souhaitent peuvent se référer aux sources indiquées à la fin de cet article.

GUY BOUILLOTE, LE CURE-DEPUTE

Guy Bouillotte (né à Arnay-le-Duc le 28 octobre 1724) était curé d’Arnay-le-Duc quand il fut envoyé député du clergé aux Etats-Généraux par le bailliage de l’Auxois ; il ne tarda pas à se ranger du côté du Tiers-Etat, prêta le serment du Jeu de Paume et adopta avec chaleur les principes de la Révolution. Après la session il revint à Arnay et, en 1793, il figure au sein d’un comité permanent de surveillance destiné à agir contre ceux qui ne partageaient pas les idées dominantes ; il mourut en mars 1800. Il fut le dernier précepteur du mépart [1] d’Arnay-le-Duc institué en 1472 à la requête des habitants pour quatre prêtres.

|

LE QUESTIONNAIRE

Question 1. — L’usage de la langue française est-il universel dans votre contrée ? Y parle-t-on un ou plusieurs patois ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan : On parle français, et bon français, dans toutes les villes, […] mais, dans les campagnes, le paysan parle un patois particulier, qui varie d’un lieu à l’autre, quand il y a quelque distance. On citera que le patois de Dijon diffère de celui de Beaune, qui à son tour diffère de celui de Chalon, de la Bresse et du Morvan. Mais c’est toujours le même patois, et l’on peut dire qu’il n’y a radicalement qu’un seul patois. […]

(Cherval) Bresse : La langue française n’est principalement en usage que dans nos villes et entre les personnes aisées. Les gens de la campagne l’entendent, mais ne s’en servent point entre eux […]

Les deux réponses attestent d’une pratique importante de la langue régionale. Dans ses propos l’Abbé Bouillotte semble se contredire mais sa réponse montre qu’il perçoit bien la diversité et l’unité du bourguignon. |

Q5. — A-t-il une affinité marquée avec le français, avec le dialecte des contrées voisines, avec celui de certains lieux éloignés, où des émigrants, des colons de votre contrée, sont allés anciennement s’établir ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: Il y a une affinité marquée avec le français, et il est un français corrompu, mal décliné et plus mal conjugué, et avec des tours de phrase qui sont grecs ou latins. Par exemple on dit : Dimoinche je fions lai polée; c’est-à-dire, Dimanche nous ferons la polée. (Polée est une réjouissance de table, un banquet proprement dit, qui se fait quand on a terminé quelque travail important, tel que la fin de battre le grain dans la grange, et que tout est vanné.) […]

Les linguistes s’accordent aujourd’hui pour dire qu’il n’y a pas de langue pure, pas de langues corrompues. Les langues vivantes évoluent et s’influencent en fonction des aléas de l’histoire. Pour ce qui est des langues romanes en général et des langues d’oïl en particulier cette évolution s’est faite essentiellement à partir du latin. |

Q8.— Pour quels genres de choses, d’occupations, de passions, ce patois est-il plus abondant ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: Ce patois abonde partout.

(Cherval) Bresse : Il est à la campagne d’un usage général.

Q.12. Trouve-t-on dans ce patois des termes, des locutions très-énergiques, et même qui manquent à l’idiome français ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: Il y a des termes propres à lui seul ; par exemple, un guerault, où guarau, où garau, c’est-à-dire une pluie à verse de courte durée.

Q.13. Les finales sont-elles plus communément voyelles que consonnes ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: Les finales sont plus voyelles que consonnes et elles se terminent presque toujours en a, quelques fois en o.

(Cherval) Bresse : Les finales sont beaucoup plus communément voyelles que consonnes.

Q.21. A-t-on des grammaires et des dictionnaires de ce dialecte ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: On ne connait ni grammaire ni dictionnaire, si ce n’est l’espèce de dictionnaire, fort bien fait, de M. de la Monnoye, qui se trouve à la suite de ses Noëls.

(Cherval) Bresse : Il n’existe ni grammaire ni dictionnaire de ce dialecte.

Q.23. Avez-vous des ouvrages en patois imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, comme droit coutumier, actes publics, chroniques, prières, sermons, livres ascétiques, cantiques, chansons, almanachs, poésie, traductions, etc. ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: Il y a peu d’ouvrages en patois. On vient de citer les Noëls de la Monnoye ; il y a aussi quelque chose en dialogue dans le livre in-4° de la Fête des fous de Dijon, ou la Mère folle. Ainsi ce n’est qu’en poésie et en style léger qu’on écrit et point du tout autrement.

Visiblement l’Abbé Bouillotte n’a pas une connaissance détaillée de la littérature bourguignonne et il ne cite que les textes les plus connus. |

Q.32. Chaque village est-il pourvu de maîtres et de maîtresses d’école ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: Il y a bien des endroits qui manquent d’école

(Cherval) Bresse : Très peu de villages sont fournis en maître d’école ; on n’en trouve que dans les paroisses considérables […]

Q.38. — Ont-ils beaucoup de préjugés, et dans quel genre ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: Ils sont superstitieux et croient aux sorciers.

(Cherval) Bresse : Leurs préjugés sont nombreux ; ils tiennent extraordinairement à leurs habitudes, leurs coutumes. Ce qu’ils ont vu faire à leurs auteurs est la règle invariable de leur conduite […]

Q. 41-42 : Quels effets moraux produit chez eux la révolution actuelle ? Trouve-t-on chez eux du patriotisme ou seulement les affections qu’inspire l’intérêt personnel ?

(Bouillotte) Auxois-Morvan: On trouve des affections produites par l’intérêt plutôt que d’autres sentiments. Il ne faut pas s’égarer sur le patriotisme ; il est encore loin. On est tellement habitué à l’égoïsme et à l’intérêt personnel, qu’il est bien difficile que d’autres sentiments succèdent promptement. Si les campagnards étaient menacés de payer plus qu’ils ne payaient, ils réclameraient bien vite l’ancien régime.

(Cherval) Bresse : Les effets moraux sont une grande satisfaction : 1º devoir toutes les classes réduites à leur niveau ; 2º de participer à l’administration, soit directement, soit indirectement, par leurs suffrages. De là un certain ton d’importance, un certain sentiment d’orgueil et d’amour-propre qui les rend plus exigeants, plus spéculatifs, sur la conduite que l’on tient à leur égard.

ANEANTIR LES PATOIS

Quatre ans après cette enquête, en juin 1794, alors que la Terreur excelle à faire tomber les têtes, l’abbé Grégoire publie son rapport « SUR LA NÉCESSITÉ ET LES MOYENS D’ANÉANTIR LES PATOIS ET D’UNIVERSALISER L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE ». Ce rapport est suivi d’un décret de la Convention nationale qui stipule que « Le comité d’instruction publique présentera un rapport sur les moyens d’exécution pour une nouvelle grammaire et un vocabulaire nouveau de la langue française. Il présentera des vues sur les changements qui en faciliteront l’étude et lui donneront le caractère qui convient à la langue de la liberté. La Convention décrète que le rapport sera envoyé aux autorités constituées, aux sociétés populaires et à toutes les communes de la République. ».

QUELQUES EXTRAITS DU RAPPORT DE GREGOIRE

[…] Il n’y a qu’environ quinze départements de l’intérieur où la langue française soit exclusivement parlée ; encore y éprouve-t-elle des altérations sensibles, soit dans la prononciation, soit par l’emploi des termes impropres et surannés, […]

Nous n’avons plus de provinces, et nous avons encore environ trente patois qui en rappellent les noms.

Peut-être n’est-il pas inutile d’en faire l’énumération : le bas-breton, le normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois, le messin (variété de francique), le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le lyonnais, le dauphinois, l’auvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le provençal, le languedocien, le velayen (Velay : Velaisiens), le catalan, le béarnais, le basque, le rouergat [ Rouergue: variété de languedocien] et le gascon ; ce dernier seul est parlé sur une surface de 60 lieues en tout sens.

Au nombre des patois, on doit placer encore l’italien de la Corse, des Alpes-Maritimes, et l’allemand des Haut et Bas-Rhin, parce que ces deux idiomes y sont très-dégénérés.

Enfin les nègres de nos colonies, dont vous avez fait des hommes, ont une espèce d’idiome pauvre comme celui des Hottentots, comme la langue franque, qui, dans tous les verbes, ne connaît guère que l’infinitif.

[…]

On peut assurer sans exagération qu’au moins six millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale ; qu’un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie ; qu’en dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent n’excède pas trois millions, et probablement le nombre de ceux qui l’écrivent correctement encore moindre.

Ainsi, avec trente patois différents, nous sommes encore, pour le langage, à la tour de Babel, tandis que, pour la liberté, nous formons l’avant-garde des nations. Quoiqu’il ÿ ait possibilité de diminuer le nombre des idiomes reçus en Europe, l’état politique du globe bannit l’espérance de ramener les peuples à une langue commune. Cette conception, formée par quelques écrivains, est également hardie el chimérique. Une langue universelle est, dans son genre, ce que la pierre philosophale est en chimie. Mais au moins on peut uniformer le langage d’une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plutôt (sic), dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de le langue de la liberté. […]

AVIS EN GUISE DE CONCLUSION

Sous prétexte d’apporter les lumières aux populations « attardées » Grégoire pose les bases d’une politique visant à effacer les particularismes locaux. Certes, il fallait bien tisser des solidarités et propager l’usage du français. Nul ne le conteste. Fallait-il pour autant tenter uniformiser les différences ? Grégoire symbolise ainsi les deux revers de la médaille révolutionnaire : les lumières de l’universalisme et l’ombre du centralisme. Et c’est un débat qui reste toujours d’actualité…

Ainsi depuis deux siècles on dit que les langues régionales nuisent à notre langue nationale et que, de toutes façons, les défendre est une cause perdue.

Alors qu’elles soient encore parlées et écrites aujourd’hui relève soit du miracle, ce qui est difficile à croire, soit de raisons sociologiques plus profondes.

En effet, en plus d’avoir subi, depuis la Révolution, dans un premier temps, des politiques d’éradication clairement assumées (de l’Abbé Grégoire à Jules Ferry), puis, dans un second temps, des politiques ambigües et insidieuses visant à les folkloriser, marginaliser et invisibiliser, nos cultures locales ont eu à résister également aux bouleversements de deux guerres mondiales, à l’exode rural et au déploiement uniformisant des réseaux médiatiques…

Il faut croire que, bien que souffrant sous la patte des empires et des mégapoles, la diversité de l’humain et de l’ensemble du vivant rechigne à l’uniforme, que la diversité linguistique n’est pas plus soluble dans la République que la République ne l’est dans l’obscurantisme et le chauvinisme de clocher.

Ce qui certain c’est que, 235 ans après les réponses de l’Abbé Bouillotte, les langues et patois de Bourgogne et du Morvan résistent encore, bien qu’elles soient sérieusement en danger car de moins en moins parlées et transmises, ce qui est confirmé par l’UNESCO (tableau ci-joint).

Et si les causes qu’on dit perdues méritaient vraiment d’être défendues ?

Source Wikipédia

Langue | Classification |

Berrichon | sérieusement en danger |

Bourbonnais | sérieusement en danger |

Bourguignon | sérieusement en danger |

Champenois | sérieusement en danger |

Franc-comtois | sérieusement en danger |

Gallo | sérieusement en danger |

Lorrain | sérieusement en danger |

Normand | sérieusement en danger |

Picard | sérieusement en danger |

Poitevin | sérieusement en danger |

Source Wikipédia

POUR EN SAVOIR PLUS

Les Amis du Pays d’Arnay (Président : Monsieur Bernard LEBLANC Mairie d’Arnay-le-Duc Place Bonaventure des Periers 21230 ARNAY-LE-DUC)

Encyclopédie Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/

Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France :

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/accueil-fr

Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, Une politique de la langue : la Révolution française et les patois, l’enquête Grégoire, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèques des histoires », 1975,

https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1975_num_30_1_293586

https://archive.org/details/rapportsurlanece00greg/page/28/mode/2up

https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/gregoire-questionnaire.htm

https://books.google.fr/books?id=cwEbAAAAYAAJ&pg=PA1&hl=fr&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false

[1] Sous l’Ancien Régime, un mépart est une communauté de prêtres. On parle alors de prêtre mépartiste. On trouve dans un ouvrage écrit en 1696 consacré à …